Este é seu primeiro post. Clique no link Editar para modificar ou excluir o post, ou então comece um novo. Se preferir, use esta publicação para informar aos leitores o motivo pelo qual você iniciou este blog e o que planeja fazer com ele.

Jan[diro] Adriano Koch – Núcleo da Diversidade DCE/Univates – Como estamos focados no Vale do Taquari, sempre começo tentando estabelecer algum vínculo do entrevistado com essa região. Sei que você vai migrar para lá mais tarde, mas vou voltar um pouco mais no tempo. Alex, onde você nasceu?

Alex da Silva (Alex Cascalho): Nasci em Venâncio Aires/RS [município entre o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo] em 23 de novembro de 1976. Sempre residi aqui, morava no interior e depois vim para a área urbana.

Jan: Podemos dizer, eu presumo, que as pessoas de Venâncio Aires podem ser comparadas às de Lajeado e de outras cidades do Vale do Taquari em termos de mentalidade e comportamentos. Claro, existem especificidades. Os entrevistados costumam falar um pouco sobre como foi a descoberta da sexualidade, o que se pode delinear como marca ou como exceção no interior do RS. Podes falar um pouco dessa parte biográfica?

Alex: Desde os meus oito anos de idade eu já tinha consciência. Eu ia ao colégio, via meu coleguinha, via ele de uma maneira diferente. Como não tinha muita informação na época, achava que era uma doença, que eu era o único. Como em Venâncio Aires não tinha muitos gays [assumidos?] na época, […] eu, morando no interior, achava que não era normal. Depois que conheci outras pessoas, fui adquirindo mais informações e vi […] que faz parte da natureza.

Jan: Essa sociabilidade gay, essa rede de amigos, você conseguiu formar na adolescência? Quais espaços vocês frequentavam ou ocupavam?

Alex: Estudei no José de Oliveira Castilhos, um colégio cenecista no centro da cidade. Tinha um menino com quem eu tinha contato. Um não sabia do outro. Eu era muito discreto, um enrustido muito discreto. Na época de Carnaval, eu tinha terminado os estudos e ele estava estudando ainda, nos encontramos na frente do clube da cidade. Ficamos jogando conversa fora, lá pelas tantas, um puxou o assunto da sexualidade com o outro. Em resumo: tivemos um ano de relacionamento, eu tinha dezenove anos.

Jan: E a família nessa história?

Alex: A mãe sempre sabe. O pai, às vezes, sabe. Finge que não vê. A minha mãe sabia […]. Ela me chamou para conversar [depois de vê-lo com um namorado], eu abri o jogo. Eu me senti incomodado. A mãe ficou diferente um mês, eu fiquei mais diferente que ela. Eu me sentia envergonhado, constrangido. Mas depois foi muito tranquilo. Sempre tivemos uma relação muito boa em casa.

Jan: Isso é bom não é?

Alex: Foi um peso tirado das costas.

Jan: Quando você começa a pensar em festas para gays?

Alex: Como trabalhei de atendente de bar, de garçom, eu conheci um rapaz chamado Augusto, que era gay […]. Um dia ele disse “Alex, vou te apresentar um amigo meu, que é cabeleireiro aqui na cidade, ele conhece mais gays, eu vi que tu estás bem perdido”. Eu não conhecia ninguém. Eu já estava com 21 anos e não conhecia mais gays da cidade. Conheci o Adriano e acabei conhecendo todo resto. Estou falando de 1997. Em 1999, o Adriano disse “Alex, tem festas em Santa Cruz, lá na Rose […]”. Era uma coisa [festa gay] muito escondida, o convite era feito no boca a boca. “A gente poderia fazer uma festa aqui em Venâncio”, sugeriu o Adriano. “Olha, Adriano, eu não conheço ninguém”. “Mas eu tenho meus contatos”, disse o Adriano. Aí entra o Jaicon na jogada […]. O Jaicon conhecia uma turma em Lajeado. O Adriano tinha os contatos de Santa Cruz. Fizemos no Armazém Disco Bar, que não existe mais. A primeira festa gay de Venâncio Aires foi em 2000.

Jan: E como acontece a mudança para Lajeado?

Alex: Fizemos a festa eu, o Adriano e o namorado dele. Como eles não gostaram muito da experiência, porque pensavam no lucro, enquanto eu pensava na diversão […], marquei com o Jaicon e ele me convidou para ir para Lajeado. Chegamos a um consenso. Fomos atrás da sede. A mãe do Jaicon era uma espécie de ecônomo da sede do Lothar Johann.

Jan: E a ideia de trazer trans, transformistas e travestis para performar?

Alex: [Nesse meio tempo], no finalzinho de 2000, fui a minha primeira festa em Porto Alegre, onde conheci a Laurita Leão[1]. Foi no Era Uma Vez. Ficamos amigos. Conversei com ele, que era um ator de teatro […], ele cobrou R$ 100,00 e veio. Foi um sucesso. Foi na mesma época em que ele saiu em uma reportagem na revista G Magazine. Foi em 24 de março de 2001.

Jan: Vocês investiram nessa proposta? Quem mais veio?

Alex: A Sandra Mara […], a Laurita Leão, a Glória Crystal, a falecida Dandara até está em um flyer, mas ela “deu um cano”. A Glória veio umas duas ou três vezes. Nos anos 90, as pessoas iam à festa e gostavam de ver um show de um transformista […] era glamour, plumas e paetês.

Jan: Como vocês obtinham público?

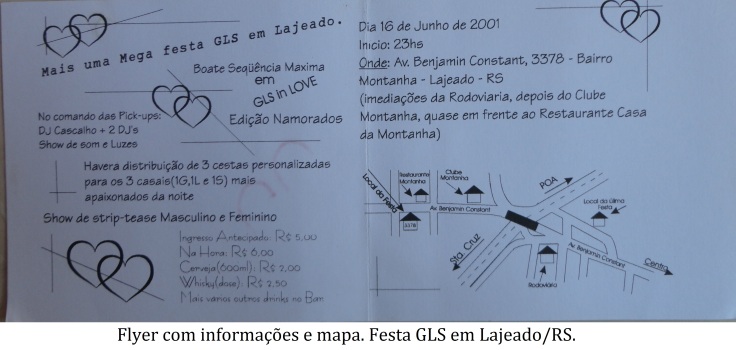

Alex: Na época eram promoters […]. Tínhamos pessoas em Santa Cruz do Sul, tínhamos pessoas-chave: a Ângela Mimi, a Madelon [que chegou a promover festas em Santa Cruz, na Secreta Mirada, perto do Motel Cascata], o Júlio e de uma delas me fugiu o nome. Eram quatro pessoas em Santa Cruz. Elas organizavam quatro vans. Vinha um micro-ônibus, três vans e mais o pessoal de carro ou vinham de ônibus de linha. Chegavam à rodoviária, a rodoviária de Lajeado ficava cheia de gays [as festas eram bem próximas, na sede do Lothar Johann, atrás do presídio da cidade]. Vinha van de Porto Alegre, de Caxias, onde tinha apenas a Studio 54, e de Estrela. Eu cuidava de Santa Cruz e o Jaicon de Lajeado. Eu distribuía um monte de flyers e eles distribuíam para amigos e conhecidos.

Jan: Quem criava os flyers?

Alex: O Jaicon. Todos tinham o dedo dele. Eu cuidava mais da parte do texto, mas o Jaicon que cuidava da parte estética.

Jan: Você acha que as pessoas estavam carentes de um espaço de socialização, um lugar para namorar e se divertir sem receios?

Alex: Como em Lajeado foi a primeira festa aberta, com mais divulgação, quando a gente foi até as pessoas [para convidar], percebemos que os gays queriam conhecer pessoas. Não tinha um aplicativo, não tinha as redes sociais, quem tinha computador era rico […]. Os gays se encontravam em praça pública, nos banheiros, porque era um ponto de encontro […]. Aqui, em Venâncio Aires, o que tinha? Não tinha nada. [Alguns gays] se reuniam em casas de alguns deles. Em Lajeado, na casa do Vavá. As pessoas se conheciam nas suas cidades ou iam para Porto Alegre. Quando surgiram as festas gays, as pessoas pensavam “opa, eu vou ver muito gay novo, vou ver muita gente diferente” […]. 80 % dos frequentadores das festas iam para conhecer gente nova, até um futuro namorado, para conseguir um futuro relacionamento ou iam para beijar. Iam com intuito de conhecer pessoas, porque se fossem em um bar ou em uma festa tradicional, se beijassem alguém ou andassem de mãos dadas, eram expulsos ou eram espancados.

Jan: E como se dava a parte prática, a locação de espaços?

Alex: Em Lajedo, se chegássemos a um lugar dizendo que era para festas gays, o pessoal não deixava, o pessoal não alugava. No Lothar Johann, nós não precisamos dizer que era uma festa gay, ficou nas entrelinhas. Como o público cresceu muito, vimos a necessidade de ter um espaço maior. O Jaicon foi procurando os lugares e recebia os “nãos” […]. Na sede da Casa Americana, no Bairro Montanha, fizemos a primeira omitindo, dizendo que era um aniversário […]. Como teve som alto, a festa foi até o clarear do dia, e no final da festa um amigo nosso ficou dormindo no banheiro, “montado” de prenda, bêbado […]. De manhã, ele saiu para um mercado na frente. Os clientes do mercado ou açougue foram chegando, era domingo, e ele começou a dançar e a rodar e a levantar [o vestido]. As pessoas olhavam […]. Deu um rebuliço, ligaram para a Casa Americana. Acabou não rolando a outra festa, que estava marcada, que seria o Miss Gay, que foi vencido pela Malu, o primeiro título conquistado pela Malu.

Jan: A festa estava organizada e vocês não tinham mais a sede. O que fizeram?

Alex: Como eles embargaram e a festa já estava marcada, inclusive com o flyer [pronto], nós saímos que nem doidos atrás de outro espaço e não achávamos. Eu passei um dia inteiro procurando, não conhecia Lajeado muito bem. Para ter uma ideia do nosso desespero, fui à sede de um colégio evangélico, luterano […]. A Mica conseguiu contato com um casal, a Luíza e o César, que eram ecônomos do Clube dos Quinze, no Bairro Montanha. Acabamos transferindo a escolha do Miss Gay para lá. No Clube dos Quinze fizemos duas festas, fizemos uma que foi a Festa à Fantasia. O pessoal estava reclamando que na sede do Lothar Johann era melhor, porque tinha um espaço ao ar livre, um pátio. Voltamos para o Lothar Johann. Em 2002, o Jaicon disse “não quero mais”.

Jan: Não apareceu outro que quis participar? Pensando que um organizador tinha que se expor muito mais do que um frequentador das festas, porque ele tinha que transitar nos lugares para conseguir sede, som, bebidas, autorizações, segurança, entre outras coisas.

Alex: Não tinha. Não lembro. Até cogitei […]. Até porque se tivesse alguém interessado, teriam me falado. Da nossa época tinha o […], ele até ia para as festas, mas não gostava de aparecer em fotos. Quem batia as fotos? Eu tirava, o falecido Alberto, um grande amigo que faleceu de câncer aos 29 anos. Algumas vezes, teve um fotógrafo profissional, amigo do Jaicon, que tirava as fotos para nós. Depois da desistência do Jaicon, eu devo ter feito mais umas duas festas em Lajeado.

Jan: Você voltou para Venâncio?

Alex: Voltei. Era muito na contramão fazer em Lajeado. O povo vinha de topic de Lajeado, de Santa Cruz do Sul, de Estrela. Perdi Porto Alegre, Caxias, mas ganhei outros, de cidades menores do Vale do Jacuí. Em 2003, trouxe a Cristiny Bastos [drag que trabalhava no Sungas, em Porto Alegre]. Eu tinha medo de não ser tranquilo lá na sede do Expresso Cruzador, que hoje é a sede do Marasca, que pertence ao Guarani […]. Eu cheguei e falei a verdade […]. Aprendi, em Lajeado, que [omitindo] eu poderia correr o risco de a festa ser cancelada. Na segunda festa, eles elogiaram muito o comportamento das pessoas, eles achavam que festa gay era uma festa só de putaria, onde todos estariam nus e fazendo um surubão. Era essa a ideia que as pessoas tinham. Passei por alguns problemas particulares. Em 2004, não fiz festa. Em 2005, retornei. Na mesma sede. Com o passar do tempo, percebi que em Venâncio havia uma aceitação boa […]. Passando na frente do Doctor Pub, em 2006, cheguei com a cara e a coragem, contei da minha pretensão […].

Jan: No centro da cidade? O bar fica em um lugar de muita visibilidade. Foi tranquilo?

Alex: Um dos donos me disse: “Alex, tem regras. Primeira regra: entrou, não sai para a rua. Eu não quero bagunça no meu bar. Eu não quero bagunça na frente do meu bar. Pessoas se beijando, pessoas se agarrando eu não quero na frente do meu bar. Meu bar tem um nome aqui na cidade e eu quero preservar. O que tu fizer lá dentro não me interessa.” O aluguel era alto, cheque-caução antes, a bebida tinha que pegar dele […]. A primeira festa foi muito boa. Pedi para o Wirk [ajudar]. Ele colocou na coluna social dele Doctor Pub locado. Me precavi de todas as formas, por causa do falatório, para deixar bem claro que o espaço era locado, que não era o Doctor Pub que estava fazendo uma festa gay. Depois fui para a Sova, que deu um plus no público, eles gostam de coisas novas.

Jan: Nessa época, já estava “explodindo” essa coisa de organizar festas gays por aqui ou tu eras o único?

Alex: A UP começou em 2001, em Santa Cruz. Depois, a Luíza começou com a Pride em Lajeado. Fizeram algumas festas em Lajeado. Eles eram apoiadores da Option Free [nome das festas organizadas pelo Alex]. A Vanessa [Vanzin] começou também. Depois veio o Taverna, em Santa Cruz, que era um bar fixo.

Jan: Os gays entendem que a sociabilidade gay é importante para a autoestima e que você que iniciou essa fase de festas por aqui?

Alex: Para mim é muito gratificante […]. Seria muito interessante para essa nova geração saber que teve uma trajetória, que foi difícil para que eles possam estar aí hoje [… e possam] frequentar uma festa alternativa […]. Teve uma trajetória aqui na região. Teve alguém que começou, que deu a cara a bater […].

Jan: Muita gente não acredita que no Vale do Taquari tenha havido ou ocorram, ainda hoje, casos de violência física e/ou psicológica decorrentes da orientação sexual ou identidade de gênero das pessoas. Você tem muito mais contato com o grupo LGBT do que eu em razão do teu trabalho por longos anos. Pode me citar alguns casos?

Alex: Eu ouvia muito. Por exemplo, dois amigos meus, cabeleireiros… O [fulano] apanhou de relho no calçadão [de Venâncio Aires] nos anos 90. Ele levou tomatada. Tinha uma fruteira. Estavam descarregando frutas e legumes, ele levou uma tomatada […]. Ele voltou, falou com o dono […], mas eles riram dele. Um amigo meu estava tomando banho de sol, chegou um cara de espingarda e ameaçou dar um tiro. Em Santa Cruz, o Michel estava no Gigante, nos anos 90, e ele dançou com outro cara. Vieram os seguranças e quiseram colocar ele pra fora. Como tinham muitos gays, eles peitaram os seguranças e não aconteceu. Em outra oportunidade, nesse Gigante, duas meninas foram colocadas para rua. Então, houve sim. O que acontecia era que as pessoas não iam registrar ocorrência, não iam fazer um BO. O [fulano] tomou um soco no centro da cidade […].

Jan: Quando você encerrou a fase de organizador e DJ das festas gays?

Alex: Dá trabalho organizar uma festa. Teve o incidente na boate Kiss. Eu cobrava um ingresso [de valor tal] na Sovinha […]. Tu tens que ter alvará. Em 2005 ou 2006, eu já havia sido notificado de que não poderia fazer show pirotécnico em ambiente fechado […]. Eu respeitei a lei. Os aluguéis triplicaram. Então, voltei para o começo, lá na sede do Expresso Cruzador, uma sede mais rústica, na BR-453, em 2010-2011. Permaneci por dois anos. Aí parei […].

Jan: E os aprendizados dessa experiência?

Alex: As pessoas da noite são muito carentes. Olhando para o lado artístico, a pessoa desce do palco depois de aplaudida, só que ela é uma pessoa. Uma pessoa que tem poucos amigos, que é muito sozinha. Muitas amizades da época eu cultivo até hoje […]. Tem, também, a coisa do ego. Um dia recebi ligação de um amigo [gay] dizendo “Alex, eu gosto das festas de Lajeado, só que eu não acho legal […], acho que tu deverias barrar ou cobrar um ingresso mais alto [das travestis profissionais do sexo].” Eu disse: “Olha, Fulano, no dia em que eu barrar a entrada de alguém pelo fato de ser mais humilde ou por não se vestir tão bem, eu paro com as festas. Porque o meu objetivo acabou. O meu objetivo é unir as tribos, o objetivo da Option Free é unir as tribos regionais […]. Elas vêm, pagam a entrada delas, se divertem. De repente, elas estão esperando a festa assim como você está esperando. Eu não posso fazer isso. Se tu deixar de vir numa festa minha por causa disso, me desculpa, vai ser uma opção tua.” Vivo com a consciência de que fiz minha contribuição.

[1] Personagem do ator Lauro Ramalho.

Os diálogos fazem parte de entrevista realizada no dia 04/04/2017. A reprodução em impresso (jornal/livro/revista…) fica condicionada à citação da autoria e solicitação por escrito. Contatos: nucleodiversidadedceunivates@gmail.com ou jandirokoch@gmail.com .

Jan(diro) Adriano Koch – Núcleo da Diversidade DCE Univates: Olá, Carlinhos. Aprendendo alemão, então?

Carlinhos: Aprendendo um pouco de alemão […]. Acho que foi em Canudos, interiorzão, naquele tempo pertencia a Lajeado. Aconteceu um caso bem interessante sobre esse negócio de língua alemã. Como eu trabalhava na Prefeitura, eu tinha casado com uma ‘deutsch’, uma alemã, uma Hunemeyer, não foi difícil eu aprender umas palavrinhas. Nós tínhamos um time de futebol. O nome do time era “Mané Garrincha”. Naquele tempo, o Mané estava em alta. De manhã, a gente teve um torneio de campo. De meio dia, uma churrasqueada […]. Aconteceu o seguinte de meio dia: na nossa mesa, todo mundo esperando […]. Resolvi dar uma espiada na churrasqueira para ver o que estava acontecendo. Eles estavam em um grupo de três ou quatro pessoas. Eles falavam em alemão […]. Eles discutiam sobre cobrar adiantado, porque ‘se arriscavam’ a ver a “negrada” a comer e a beber e a não pagar. Eu escutei e voltei. Depois pagamos […]. Por isso, é muito bom dar uma treinada no alemão, a gente entender.

Jan: Você nasceu onde, Carlos?

Carlinhos: Em Cruzeiro do Sul. Meus pais já são falecidos, eram também de Cruzeiro do Sul. Minha bisavó, que faleceu com mais de cem anos, nasceu oito anos antes da Lei do Ventre Livre[1]. Como ela nasceu oito anos antes, ela ficou escondida, retirada da senzala. Ela foi criada no mato. Depois […], não sei como eles fizeram, incluíram ela no grupo [dos libertos]. Minha bisavó praticamente nasceu como escrava. Eles vieram mais do “alto”, penso que vieram do lado de Encantado para cima, Nova Bréscia, lá daqueles lados […]. Vieram parar nos morros de Cruzeiro do Sul, acho que por influência da Haenssgen[2], porque eles prestavam serviços de corte de madeira e de pedras. A fábrica de chocolate [Haenssgen] dependia de lenha para acionar as caldeiras. Eu penso que foi isso.

Jan: Depois você veio para Lajeado…

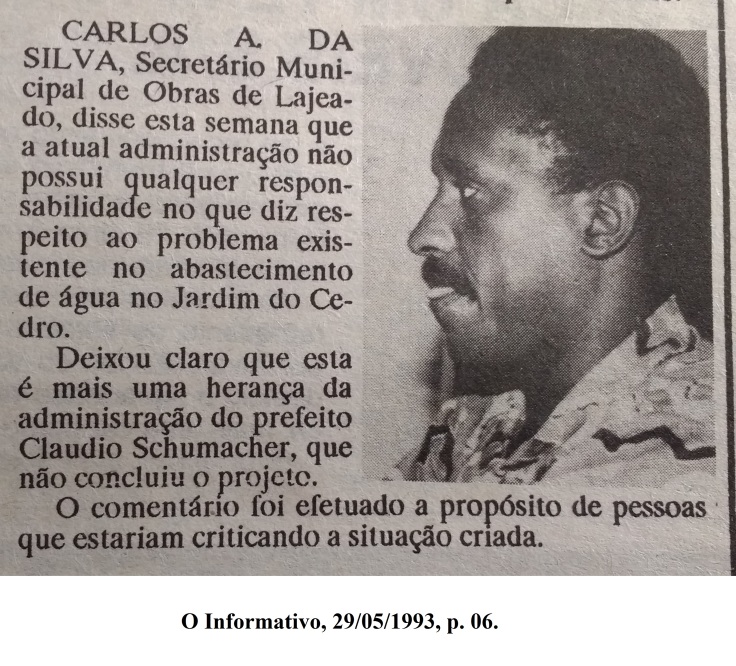

Carlinhos: Passamos muita fome. Nós éramos em seis filhos. Meu falecido pai trabalhava cortando pedras, pedras de alicerce. Eram pedras de meio metro, pesadas. Minha mãe, que também já é falecida, prestava serviços de faxina, naquele tempo ainda existia esse serviço. E faziam serviços domésticos como limpar a roça. Naquele tempo, eu era pequeno e me lembro de ir junto. Aos onze anos, eu já estava em uma casa de família prestando serviços para a Alzira Lopes, que era proprietária de uma ervateira em Cruzeiro do Sul, a Erva Flávia[3]. Eu prestava serviços, lavava calçadas, podava, capinava. Coisas que um piá podia fazer. Chamava ela de vó Alzira. Consegui estudar por causa dessa gente […]. Depois vim para Lajeado, estudei contabilidade no Castelinho. Fui para a Univates, era a FATES. Ali ficou comprovado que a discriminação não é somente racial, ela é econômica também.

Jan: Podes comentar um pouco mais sobre isso?

Carlinhos: Na época, a gente fazia o vestibular e torcia para fazer o primeiro semestre e conseguir o crédito educativo, um financiamento. Eu acho que eu era funcionário público, ganhava uma merreca. Não tinha condições. Fazia ‘papagaio’ em um banco para pagar a FATES. Quando vencia o ‘papagaio’, eu ia em outro banco e tomava outro ‘papagaio’ para pagar o anterior. Qualquer um vê que isso não funciona. Eu achei que seria o primeiro da lista [a ganhar o crédito educativo]. Lamentavelmente, não figurei. Ganharam o crédito justamente os que não precisavam […]. Aqueles que estavam na primeira casta da sociedade. Tive que interromper, se foi.

Jan: Como veio a política? Quando você entrou nesse mundo?

Carlinhos: Meu pai era brizolista. Eu nasci em 1955. Quando eu comecei a ver alguma coisa, já era 1964, a gente estava na efervescência do golpe. Quando a gente fazia um gol, a gente não gritava ‘gol’, a gente gritava o nome do Brizola. E quando falávamos o nome dele, éramos reprimidos. A convite do meu amigo Erni Bagatini, que já faleceu, que era amigo do compadre Darci José Corbellini[4], que está muito doente, em um grupo de amigos, todos do mesmo lado […]. Falaram várias vezes: ‘vai’. Conversei com a ‘companheirada’ da vila Santo Antônio e de Conservas. Eles me elegeram [em 1982, para vereador], o terceiro mais votado. Uma excelente votação, até eu me surpreendi. Até porque, naquela época, um negro de candidato era meio complicado […]. Tinha uns que até riam quando eu chegava para distribuir o santinho. Eu fazia minha campanha com um megafone, ia nos comícios, de casa em casa, muito diferente de hoje.

Jan: Então, ser um vereador negro no Vale do Taquari, região com forte presença de alemães, está ligado às votações obtidas em nichos específicos?

Carlinhos: Conservas, Morro 25 […]. Esse pessoal não via distinção de cor. Não viam isso com tanta ênfase. Em outros lugares eu percebia fortemente. Naquele tempo, Lajeado era bem maior [em extensão geográfica]. Tinha um interior que ia daqui até Boqueirão do Leão. E nós percorríamos todo o interior de Lajeado. ‘Fazíamos’ Boqueirão do Leão, Santa Clara, imagina Santa Clara, tudo alemão, Forquetinha, Canudos, Marques de Souza, Vila Fão […].

Jan: Quais eram as tuas pautas na Câmara?

Carlinhos: Na época, o principal era fortalecer o partido para bem representar aqueles que tinham confiado o voto na gente. Um partido forte, bem estruturado, uma bancada bem organizada […]. Era muito claro quem era da direita e quem era da esquerda. As pessoas tinham que se definir. Hoje, com essa quantidade de partidos […]. Acho muito ruim quando a pessoa não é quente e nem fria, mas concordo com aqueles que divergem. Fiz duas candidaturas [Carlos também foi Secretário de Obras e da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social, em Lajeado]. Na terceira vez, fiquei de suplente. Procurei fazer um trabalho de conscientização na Câmara. Quando vinha o 13 de Maio, quando eu subia na tribuna […]. Eu tinha colegas que reclamavam, que estavam cansados de ouvir, que não queriam ouvir […]. Aquela indignação deles me dava mais ânimo para falar, porque se eles não estavam gostando do que eu estava falando, é porque era bom. Pena que não consegui fazer passar um projeto de colocar no currículo escolar a educação sobre o cidadão afro-brasileiro.

Jan: Fez o projeto?

Carlinhos: Sim. Falta muito conhecimento […]. Às vezes, penso que se nós tivéssemos conhecimento, não teria nenhum preto gremista. Ele conheceria os estatutos do Grêmio, ia saber da história do Tesourinha[5]. Se o preto tivesse um pouco mais de conhecimento, não daria risada dos haitianos. Acho muito feio um preto rir, desmerecer, discriminar o haitiano. O haitiano vive a mesma coisa que aconteceu com nós, quer dizer, com nós foi até pior, porque viemos na condição de escravos, fomos caçados de dentro das tribos na África […]. Os haitianos estão fugindo da fome […]. São pessoas que merecem todo nosso respeito. Porque estão aqui, longe dos parentes, da língua deles. Fico pensando, eles até têm uma língua. E nós, pretos? Cadê nossa língua? Nossa língua foi literalmente arrancada. Alemão fala alemão, japonês fala japonês, o italiano fala o italiano […]. Negro não tem língua? Os algozes da época não nos deixavam falar nossa língua, porque eles não iam entender […]. Se tivéssemos criado uma cadeira, uma matéria escolar para falar sobre o negro, acho que nenhum negro colocaria bombacha, negro não iria frequentaria CTG.

Jan: Por?

Carlinhos: Quando eu vejo a História […]. O Rio Grande do Sul fez uma guerra de dez anos. Quem estava lá na frente da Guerra dos Farrapos? Os miseráveis dos negros, de pés descalços, com a taquara na mão, de peito aberto. E os generais, os ‘Bentos”, os caciques em cima dos cavalos gordos com umas belas de umas botas nos pés, com a arma na mão. E os da frente, os chamados lanceiros [negros], de peito aberto, com a simples promessa de que ganhariam a liberdade. Cadê a liberdade que eles ganharam? Não deram nada, deram o ‘caô’ nos negros […].

Jan: Os negros do Vale do Taquari chegaram a se organizar de alguma forma nessa época em que você era vereador?

Carlinhos: Essas coisas eram discutidas. Tinha um grupo de pretos. Esse grupo agia mais em função do Carnaval. O Carnaval ajudava a gente a trabalhar essas ideias. Mas esses grupos se formavam e, depois, a gente não conseguia manter. Os pretos [também] faziam um baile só deles lá no Parque do Imigrante, pegavam um pavilhão. Branco não entrava. Depois foi se abrindo, branco podia entrar, mas não dançava […]. A família Nunes participava ativamente em uma ponta que tinha na igreja do bairro Montanha. No Hidráulica, Tia Moça e Tio Manoel participavam ativamente.

Jan: A situação do negro era debatida?

Carlinhos: Por que o negro ficou para trás? Por que ele ficou atrasado economicamente? Tem um histórico, tem um porquê. Não é porque ele quis. Ele não toma cachaça porque quer tomar cachaça. Ele não trabalha somente como varredor e limpador de rua porque quer limpar a rua. Tem um histórico.

Jan: E os cortes na verba para o Carnaval? Como você interpreta?

Carlinhos: Penso que o Carnaval tem muita coisa a ver com a cultura afro. Mas se nós tivéssemos nos organizado melhor […]. Às vezes, a gente não deve pegar uma coisa que se dá. Lamentavelmente, o povo brasileiro, o negro, não sabe questionar. O povo não questiona. A gente aceita muito fácil as coisas. Por que o Carnaval aqui no Vale foi fraco, por que os municípios tiraram a verba? Criou-se uma dependência e essa dependência escraviza […]. Penso que é uma pegadinha. Tem que se buscar a independência econômica da festa. Não digo que o município não possa colaborar […], pode dar incentivo como dá para a Expovale, dá também para a cultura afro. Mas não pode ter uma dependência 100%. O gerenciamento, o caixa, a independência econômica a pessoa tem que buscar para não ficar presa.

Jan: E a política. Abandonou?

Carlinhos: A política é assim. As pessoas que entram na política se acham capazes de fazer determinadas coisas. Mas a política existe para a gente alavancar ideias. Saí em 1997. De lá para cá, vim percebendo, vem em um crescente, não se busca mais o campo das ideias, dos ideais. A política é um balcão de negócios, mas […] é para defender os interesses coletivos. Me elegi pelo [Bairro] Conservas e aqui na [estrada] Beira Rio não tinha um metro de calçamento. O prefeito tinha interesse em fazer salão para clube de mães, uma pracinha para o bairro dele, não sei o quê para a indústria que elegeu ele. Eu não tinha vergonha em chegar no prefeito, dizer ‘e aqui, como funciona?’ De lá para cá, as coisas foram mudando […]. Se existe o político corrupto, também existe o eleitor corrupto. Os votos não eram mais dados porque tinham ajeitado a comunidade […]. Isso foi descambando, eu nunca tive condições econômicas para fazer esse tipo de política. [Hoje, Carlinhos trabalha com um caminhão de fretes.]

Jan: Para terminar. E a política de cotas para negros, que tem gerado tantas discussões?

Carlinhos: Tem muita gente que é contrária. Dizem que o preto é privilegiado, mas aqueles que falam isso não conhecem a realidade. Como vamos inserir um preto se não abrirmos a porta para ele entrar? Se ele tiver o mínimo de capacidade […]. As cotas são louváveis. É um reconhecimento da nação de que andou mal com o preto, do contrário não precisaria haver cota […]. É a única maneira que tem de o preto entrar no time e dizer que sabe jogar. Do contrário, vai ficar sentado no banco, na reserva, e nunca vai ser chamado. Lamentavelmente, eu vejo muitas pessoas que não aceitam. Mas para falar sobre o preto e sobre o que o preto tem de problema […] só sendo preto para entender. As dificuldades são enormes.

[1] Promulgada em 28/09/1971, a lei estabelecia que seriam livres os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data.

[2] A empresa foi criada em 1895 por Frederico Germano Haenssgen e Eleonora Veeck, sua esposa. Fonte: http://www.haenssgen.com.br/sobre/historia/ Acesso em 24/03/2017.

[3] A Erva Flávia surgiu com Alfredo Lopes da Silva (12/05/1986 – 27/05/1932), pai de Alzira (ou Alsira Lopes), casado, em segundas núpcias, com Universina da Rocha e Silva. Fonte: http://abrindobaudoschierholt.blogspot.com.br/2012/08/o-vale-do-taquari-ha-meio-seculo.html Acesso em 24/03/2017.

[4] Ex-prefeito e ex-vereador da cidade de Lajeado/RS.

[5] Osmar Fortes Barcellos (03/12/1921 – 17/06/1979). Foi jogador do Internacional, do Vasco da Gama e da seleção brasileira. Anos depois, o Grêmio, clube sobre o qual pesam as desconfianças de racismo por não ter contratado jogadores negros por longo tempo, o contratou.

Os diálogos fazem parte de entrevista realizada no dia 17/03/2017. A reprodução em impresso (jornal/livro/revista…) fica condicionada à citação da autoria e solicitação por escrito. Contatos: nucleodiversidadedceunivates@gmail.com ou jandirokoch@gmail.com .

Jan[diro] Adriano Koch – Núcleo de Diversidade: O Núcleo de Diversidade do DCE Univates vem se propondo a falar sobre a questão LGBT trazendo questões ligadas ao Vale do Taquari, porque, na região, é um campo em aberto para ser estudado. A primeira pergunta, então tem a ver com saber de onde você é…

Rodrigo Mattos: Nasci em Lajeado, em 1996. Morei aqui minha vida inteira. Aos 18 anos fui para Porto Alegre, onde conheci o meio LGBT. Ainda vou de ônibus para a Unisinos todos os dias.

Jan: Você começou a se envolver com a temática LGBT em Porto Alegre?

Rodrigo Mattos: Tem muita movimentação sobre isso lá. Coisa que você não vê por aqui. Quando fui morar lá, conheci a militância. Foi quando comecei a pensar. Eu estava vivendo aquilo lá e não via isso acontecendo por aqui. Eu pensava ‘meu, eu preciso levar isso para lá, preciso fazer essa galera conhecer isso’. Comecei com os meus amigos […] a mostrar o que era, a mostrar como aqui a gente ainda estava parado no tempo.

Jan: Voltando um pouco para a biografia. A tua vivência aqui no Vale, tendo nascido em 1996, foi mais tranquila do que a de homossexuais de gerações anteriores, dos quais ouvimos relatos sobre permanecer no armário e dificuldades variadas com a família, entre outras problemáticas?

Rodrigo Mattos: Eu acho que para os da minha geração foi mais tranquilo, mas ainda foi muito complicado […]. Eu vi amigos meus assumindo, apanhando em casa, tendo que sair, sendo enxotados […]. O Vale do Taquari ainda é extremamente homofóbico, mas a gente está começando a ‘mexer os pauzinhos’ para mudar isso, usando as tecnologias para isso e [a gente] está na luta.

Jan: O que a população LGBT faz para se organizar politicamente ou para socializar na região?

Rodrigo Mattos: Bom, eu sei desde sempre que tinha alguma coisa diferente, que [eu] não era aquele modelo padrão. Eu sabia que eu gostava de meninos [na escola]. Eu fui falando para os meus amigos, alguns viraram a cara para mim. Meus pais não sabiam, eles frequentam uma igreja evangélica. Nessa época de descobertas a gente vai se identificando, [e] acaba criando um grupo [de amigos] que fortalece. Isso era maravilhoso. Eu comecei a frequentar as festas GLS – como a gente chamava na época -, as “Groove” organizadas pela Vanessa Vanzin na Magic [boate de Lajeado/RS]. Ali foi meu primeiro contato com pessoas iguais a mim, que moravam em outras cidades, que vinham de van. Foi muito natural eu entender que isso acontecia, que não tinha nada demais, que eu tinha que contar para minha família e ficar tranquilo.

Jan: E a família ficou para quando?

Rodrigo Mattos: Um dia eu fui no shopping [de Lajeado]. Eu estava conversando com um garoto quando meus pais chegaram. Eles entraram e me viram com ele. Eles estavam com uma cara tenebrosa. Entrei no carro [dos pais]. Eles achavam que tinham errado [em alguma coisa]. Isso durou mais ou mesmo umas três horas, a gente andando de carro por Lajeado. Eu só sabia chorar. A gente chegou na casa da minha irmã, uma pessoa bem para a frente e com muitos amigos LGBT […]. Acho que a minha irmã deve ter aberto os olhos deles e, no mesmo dia, eles pediram desculpas, falaram que aquilo não precisava ter acontecido, que eles me aceitavam. Isso foi em 2012. Desde então minha convivência com eles melhorou 200%. Eu sou muito aberto com eles hoje em dia, coisa que na minha infância eu não era, porque eu tinha aquele sentimento de que ‘meu Deus, eu tenho alguma coisa de errado, mas eu não posso falar para eles’. Eu não tinha uma relação de conversar, de falar as coisas que eu sentia. Depois que eu me abri com eles, hoje em dia, nossa, […] são meus melhores amigos.

Jan: E a politização? Ela inicia quando e por que meios?

Rodrigo Mattos: O que eu conhecia da luta LGBT era aquele discurso de ‘homofobia não!’. Não conseguia entender que a ‘lgbtfobia’ é uma coisa sistemática. O tempo todo as pessoas são homofóbicas em potencial. Quando fui entender isso, comecei a ‘me ligar’ que a militância era muito importante, porque a gente tinha que começar a quebrar isso. Em Porto Alegre, meu primeiro contato com militância foi na Marcha das Vadias, que levanta a pauta do feminismo. Eu comecei a ‘sacar’ que além de sofrer a homofobia eu poderia ser um machista em potencial. Passei a questionar, porque todas as pessoas podem ser opressoras. [O conhecimento que tenho] das terminologias vêm da internet […], eu não tinha uma convivência com gente que falava disso […] acho a internet um meio maravilhoso […] a gente tem que aproveitar ela.

Jan: Quando veio a ideia de criar um Coletivo LGBT em Lajeado?

Rodrigo Mattos: Eu voltei de Porto Alegre em 2015. A ideia surgiu depois de um ano aqui. Eu vivi toda a luta lá. Aqui as coisas estavam muito paradas. Um belo dia fomos em uma festa, aquele caso do All In Pub[1]. Aconteceram várias atrocidades, eles foram homofóbicos, machistas e violentos. A gente tentou segurar aquele problema. A gente não conseguiu fazer nada com nossa identidade pessoal, [então pensei] ‘vamos criar um coletivo’, a gente vai fazer eles nos ouvirem. Foi isso. As coisas começaram a acontecer.

Jan: Dá para dizer que o Coletivo de Mulheres do Vale do Taquari foi uma inspiração?

Rodrigo Mattos: Sim. A gente já tinha ido em bastantes encontros do Coletivo de Mulheres, tinha entendido a dinâmica delas. A gente estava vendo que aquilo estava adiantando.

Jan: O que o Coletivo conseguiu fazer até o momento?

Rodrigo Mattos: Fizemos um grande encontro [logo depois do caso All In Pub]. Fomos para o Ensaio Geral [em Capitão/RS], que é um festival de arte, cultura e música. Lá tivemos um retorno muito legal. Depois disso começou a ficar mais inativo.

Jan: Os ‘coletivos’ funcionam, talvez, por demanda. Caso aconteça alguma coisa, vocês voltam?

Rodrigo Mattos: O nosso coletivo serve, por enquanto, como plataforma de denúncia [na internet], para veicular conteúdo. Eu e o Victor [Alan Gomes] tentamos compartilhar o máximo de coisas sobre a questão LGBT. Encontros não estão fluindo, mas acredito que seja somente uma fase.

Jan: Vamos para a autocrítica. Tu tens muito contato com gays e lésbicas. Existe necessidade de autocrítica, carência de politização ou disputas intragrupo LGBT, que precisam de atenção? Uma necessidade de amadurecimento…

Rodrigo Mattos: Sim. Rola muita briga de ego dentro da militância. Gente que tem pensamento [de] rei, que não se autocritica, que acaba falando um monte de baboseira. Discussão sem teoria é senso comum […]. O debate ainda é muito elitista. Quem está na faculdade, quem tem tecnologia tem muito mais acesso. A gente está aqui discutindo, mas as travestis que estão trabalhando no Parque dos Dick [ponto de profissionais do sexo em Lajeado/RS] talvez nem tenham noção disso.

[1] “Um grupo de jovens organiza protesto contra o All In Pub devido a confusões que ocorreram durante uma festa no sábado, dia 27. Conforme eles, a manifestação visa a demonstrar o repúdio a atos de violência, machismo, sexismo e homofobia supostamente praticados por seguranças do estabelecimento”, diz matéria publicada pelo jornal A Hora de 03/09/2016. Link: http://www.jornalahora.com.br/2016/09/03/confusao-em-festa-motiva-manifestacao/

Os diálogos fazem parte de entrevista realizada no dia 14/03/2017. A reprodução em impresso (jornal/livro/revista…) fica condicionada à citação da autoria e solicitação por escrito. Contatos: nucleodiversidadedceunivates@gmail.com ou jandirokoch@gmail.com .

“[…] a visibilidade […] desativa em parte a carga de violência social de que o insulto é portador. Não dá motivo para a injúria; talvez seja, ao contrário, uma superfície refletora que rebate a injúria e destrói, ainda que parcialmente, sua terrível eficácia.”

ERIBON, Didier. Reflexões Sobre a Questão Gay. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2008.

Jan(diro) Adriano Koch – Núcleo de Diversidade: Vamos começar pelas origens. De onde tu és?

Dandara: Eu nasci em Estrela. Sou de 1981. […] Sempre fui muito feminina. Desde o tempo de escola. Na época, sofria muito bullying, mas não se usava essa palavra. Eu acho que eu sofria muito mesmo. Acho que no Ensino Médio não tanto, mas no Ensino Fundamental eu chorava muito. Com o tempo, fui amadurecendo a ideia de ser homossexual. Naquele tempo era tabu falar de homossexualidade. Eu tinha 19 anos quando me assumi. Não virei trans automaticamente.

Jan: Como foi a reação da tua família a partir do momento em que você se colocou para eles como alguém com orientação sexual/identidade de gênero diferente do padrão? Como foi quando eles identificaram? Se há como saber quando isso aconteceu…

Dandara: Foi muito difícil. Me abri com a minha mãe, contei para as minhas irmãs, contei por último para o meu pai, que é a parte mais difícil, acredito. Para o menino, se assumir para o pai é complicado. Desde pequena, eu achava lindo o batom. Achava lindo a mãe botando brinco. Achava lindo aquele salto, eu botava, aí meu pai me batia. Depois eu colocava de novo… Eu achava homem bonito, mas ainda criança não entendia o que era isso. Mais tarde, comecei a pensar que era coisa do Diabo. Chegou uma época em que tentei me mutilar, me matar, porque eu não achava que aquilo era certo.

Jan: Além do núcleo familiar e da escola, em quais lugares foi difícil revelar a homossexualidade/transexualidade no Vale do Taquari?

Dandara: No trabalho, eu vi que aquilo [usar roupas do sexo feminino] estava interferindo. Fui demitida por ser homossexual. Não vale a pena citar nome de empresas. Não foi uma, não foram duas, não foram três. […] entrei em uma empresa onde tive que me “corrigir” muito… Infelizmente, trans, aqui na região, é símbolo ou sinônimo de prostituição. Isso é algo que precisamos tirar. Eu morei em Goiânia… Lá se vê trans trabalhando em salão, lá se vê trans trabalhando em mercado, lá se vê trans trabalhando em loja, lá se vê trans trabalhando como atendentes, como recepcionistas de clínica. Me diz onde você vai ver isso aqui?

Jan: Até um momento você se colocava como homossexual. Quando surgiu a noção de “trans”?

Dandara: Foi a parte mais difícil da minha vida. É quando o corpo de menino começa a criar curvas que a gente desconhece. É quando o teu próprio pai não te identifica mais como aquele menino…

Jan: E tinha alguma referência na qual uma trans podia se inspirar localmente?

Dandara: Na realidade, foi por apoio de uma outra trans, que não mais mora aqui. E tinha a Malu Bismarky, que todo mundo conhece.

Jan: De onde veio a inspiração para o teu nome?

Dandara: Na verdade, foi uma brincadeira entre amigos. Um deles mora em Goiânia. Foi em um barzinho.“Darling?” Não gostei. “Dandara?” É… Dandara. Já entrei em processo [para alteração do nome nos documentos], mas barrei em algumas “vírgulas” da parte jurídica. Mas vou voltar ao processo. A “transformação de gênero” para a minha família foi muito difícil. Ainda é. Principalmente pelo meu nome. Minha mãe me chama pelo nome de nascimento. Meu pai também. Por mais que minhas primas, meus parentes me chamem de Dandara …

Jan: Algumas vezes, li postagens suas nas redes sociais e notei críticas contundentes aos homossexuais do Vale do Taquari. Faço as minhas – de forma semelhante – muitas vezes. Quero saber mais. Eles também não estão preparados para as diferenças na sigla LGBT?

Dandara: É lógico que não. Eu já fui recusada em salão de cabeleireiro [Dandara tem cursos de formação como manicure e cabeleireira]. Eu recebi vários nãos. Conheço a cultura da região. Não por eles [como pessoas]. Pelos clientes, que vão deixar de frequentar o salão porque lá tem uma trans. Os homossexuais são reconhecidos nessas profissões. Está na hora das trans entrarem nesse espaço.

Jan: Por outro lado, imagino que a relação com as clientes da Dandara manicure e cabeleireira estão quebrando preconceitos?

Dandara: Exatamente. Um dos meus grandes avanços foi conseguir entrar em uma casa de família e ser respeitada como “ela”. Ser chamada de “Dandara”, nossa! Hoje é mais rotineiro. Esses dias fui jantar com meu companheiro e a cliente me chamou no restaurante e disse: “Achei que tu não ia me cumprimentar, sua exibida!” Me cumprimentou, cumprimentou meu namorado. Ela estava com o marido e filho. Isso é muito gratificante. Ser reconhecida como profissional, como pessoa, ver que ela não fugiu de mim. Mas não construí isso em pouco tempo e ainda estou formando clientela.

Jan: “Mulher trans” é um conceito novo. Traz muita visibilidade. É resultado da trajetória de um movimento social. Você está disposta a levar à frente essa identidade ou – como algumas fazem – prefere abandonar o “trans” algum dia por, talvez, ser sinônimo de um histórico de sofrimento na sociedade conservadora?

Dandara: Se a gente esquece do passado, a gente esquece quem a gente é. Eu faço questão de lembrar de muita coisa do meu passado […]. Já vi trans que hoje se dizem mulheres […]. Eu sou uma mulher trans. Tem gente que diz “você é tão linda, que nem parece uma trans”. Mas quem disse que as trans não são lindas?

Jan: Como você vê a concentração de trans na atividade de profissional do sexo?

Dandara: Se as trans estão nesse ramo, é porque tem quem as procure. Se elas estão procurando a região de Lajeado, é porque existe mercado de trabalho. Mas [ser profissional do sexo] não é o peixe que eu vendo. As trans podem estudar, podem ser advogadas, por que não? Podem ser médicas, por que não? Ser trans não significa estar enclausurada [em uma profissão].

Jan: Você tem planos para o futuro?

Dandara: Eu quero me ampliar profissionalmente. Mas não estou com pressa. Tudo vai ter o seu tempo. Futuramente eu quero poder incluir as trans no mercado de trabalho. Ministrando cursos de manicure e cabelo. Com elas trabalhando no meu salão. Mostrar outros caminhos para as que quiserem.

Jan: Já pensou em filhos?

Dandara: Minha mãe veio me fazer esta pergunta faz uns dois meses: “Tu não vai querer ter filho?” Minhas irmãs já tem. Eu perguntei: “Mãe, como é que eu vou ter?” Ela respondeu: “Adota, uai!” Eu achei mágico isso.

Os diálogos fazem parte de entrevista realizada no dia 08/02/2017. A reprodução em impresso (jornal/livro/revista…) fica condicionada à citação da autoria e solicitação por escrito. Contatos: nucleodiversidadedceunivates@gmail.com ou jandirokoch@gmail.com .

Este é um post substituível adicional. Clique no link Editar para modificar ou excluir o post, ou então comece um novo.

Este é um post substituível adicional. Clique no link Editar para modificar ou excluir o post, ou então comece um novo.